(通讯员 刘明亮)锂(Li)、铷(Rb)、铯(Cs)是现代新能源与高端技术产业中极具战略价值的稀有金属。近年来研究发现,高温地热系统排放的地热水中常富集这些元素,部分地热系统中其浓度甚至超过工业开采品位,展现出可观的资源潜力。然而,关于这类流体中锂、铷、铯的来源机制仍存在争议:究竟是水–岩反应主导了元素富集,还是深部岩浆流体的输入在其中起决定性作用?这一问题不仅关系资源开发前景,也反映了地热系统内部关键地球化学过程的深层动力学。

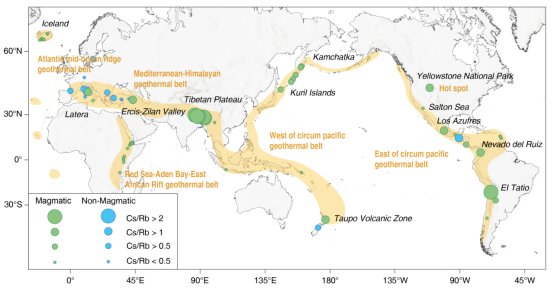

基于上述问题,我院水文与环境系刘明亮副教授联合中国科学院地质与地球物理研究所孔彦龙研究员及中国地质大学(武汉)郭清海教授,围绕高温地热系统中Li、Rb、Cs的来源与富集机制开展了系统研究。研究团队梳理并整合了全球典型岩浆-热液高温地热系统的地热水水化学数据(图1),分析了Li、Rb、Cs的空间分布特征及其与热储温度、盐度和围岩化学成分的耦合关系,进一步厘清了水–岩反应、岩浆流体输入与构造背景对稀有金属富集的控制机制,构建了多阶段富集演化模型,为关键矿产资源在地热系统中的成矿机制提供了理论支撑。研究取得的主要认识和结论如下:

(1)全球不同地热带中地热水的Li、Rb、Cs含量具有显著的空间分布规律。整体上,这些稀有金属元素的丰度呈现出从洋中脊地热系统向地中海–喜马拉雅地热带逐步升高的趋势,反映出区域构造背景、岩浆演化程度以及水–岩反应强度等地质地球化学因素的综合控制作用。该分布特征不仅揭示了不同地热带在稀有金属循环过程中的差异,也为今后全球范围内地热流体中关键矿产资源的靶区优选提供了地球化学判别依据。

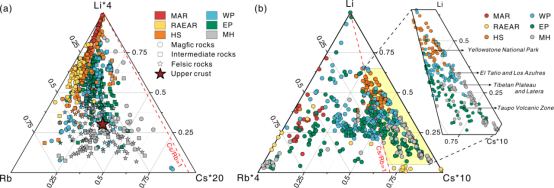

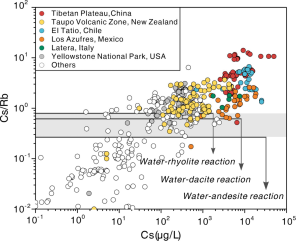

(2)对于大部分地热系统,水–岩反应是高温地热流体中Li、Rb、Cs的主要来源机制。然而,在部分锂、铷、铯富集程度极高的地热系统(如中国藏南、新西兰Taupo Volcanic Zone、智利El Tatio等)中,地热水中普遍表现出Cs含量高于Rb的反常特征,这一现象难以通过常规的水–岩反应或次生矿物吸附机制予以解释(图2,图3)。结合构造与岩浆活动背景推测,这类系统极有可能受到高分异岩浆流体的持续影响,从而诱发了Rb与Cs之间的分馏行为。

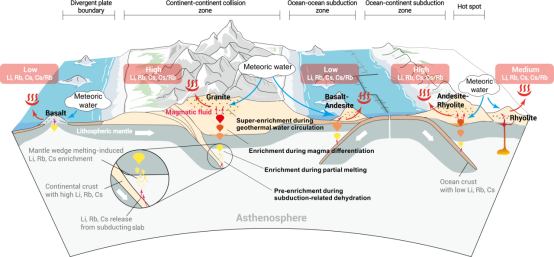

(3)在整合已有文献与本研究数据的基础上,提出了适用于岩浆-热液系统中Li、Rb、Cs富集的四阶段演化模式:俯冲带脱水过程导致来自地壳沉积物和岩石的初始富集;地幔楔交代岩的部分熔融促进不相容元素进入熔体;岩浆在上升演化过程中发生结晶分异,致使残余熔体中Li、Rb、Cs进一步富集;岩浆流体释放并参与地热水循环,叠加强烈的水–岩反应过程,从热储岩石中持续萃取稀有金属元素(图4)。该模式全面刻画了从深部地幔–地壳作用到地表热液活动中Li、Rb、Cs的迁移与富集路径,为相关资源的成矿机制研究提供了理论框架。

图1 全球范围内典型岩浆-热液系统分布图

图2 全球地热带不同类型岩石(a)与岩浆–热液系统地热水中锂、铷、铯的三元图

图3 岩浆–热液系统中性-弱碱性地热水中Cs/Rb比值与Cs浓度的关系图

图4 岩浆–热液系统地热水中Li、Rb、Cs富集机制模式图

该研究成果近期发表于国际学术期刊《Earth-Science Reviews》,我院水文与环境系刘明亮副教授为论文第一作者,长江大学油气地球化学与环境湖北省重点实验室为第一完成单位。

论文信息:Mingliang Liu, Yanlong Kong, Qinghai Guo, 2025. Sources and enrichment mechanisms of lithium, rubidium, and cesium in waters of magmatic-hydrothermal systems. Earth-Science Reviews, 270: 105241. DOI: 10.1016/j.earscirev.2025.105241.

(审核 孟强)